|

|

積雲や積乱雲のてっぺんにできる頭巾や菅笠のような形の雲

雲の変化は早く、ふつう数分以内にくずれてしまう

|

もっと写真を見る(※作成中) もっと写真を見る(※作成中) |

|

|

頭巾雲の全体的なお話 頭巾雲の全体的なお話

積雲や積乱雲のてっぺんに、まるで頭巾や菅笠、布をかぶせたような雲が現れることがあり、これを頭巾雲といいます。

頭巾雲はよく似たベール雲(velum)と混同されることがありますが、以下のようなちがいがあります。

頭巾雲 頭巾雲 |

| 雲のてっぺん近くに現れ、雲の規模は小さい。また変化が早く、ふつう数分のうちに消えてしまう。 |

ベール雲 ベール雲 |

| 雲のてっぺんだけでなく、側面にも見られ、横に大きく広がって雲の帯のようになる。比較的寿命が長く、数十分単位で残ることも珍しくない。 |

ただし、頭巾雲かベール雲か、判別に迷うようなものがあるのも事実で、また頭巾雲とベール雲が混在するように現れることもあります。

太陽の近くにできた頭巾雲は、ときに彩雲になることがあります。

国際雲図帳1930年版でCasual Varieties(たまに見られるもののうち主なもの)のひとつとして「pileus」が取り上げられています。

1956年版には現在と同じ位置づけ、つまり積雲や積乱雲に現れる付属雲となっています。

日本では古くからかつぎと呼ばれています。

国際雲図帳1930年版のpileusに対し、藤原咲平は被状雲(ひじょううん)の名を、石丸雄吉は幞状または頭巾、被状の名を当てています。また伊藤洋三は1956年版の国際雲図帳をもとにづきん雲という名を当てています。

|

| 日本名 |

|

| 国際名 |

|

| 語 源 |

|

| 別 名 |

かつぎ(総称) かつぎ(総称)

被状雲(旧名) 被状雲(旧名)

| 雲頂が突き抜けた状態 |

襟巻雲 襟巻雲 |

|

十種雲形

との関連

|

| 巻 雲 |

- |

| 巻積雲 |

- |

| 巻層雲 |

- |

| 高積雲 |

- |

| 高層雲 |

- |

| 乱層雲 |

- |

| 層積雲 |

- |

| 層 雲 |

- |

| 積 雲 |

○ |

| 積乱雲 |

○ |

|

|

|

|

頭巾雲のできかた 頭巾雲のできかた

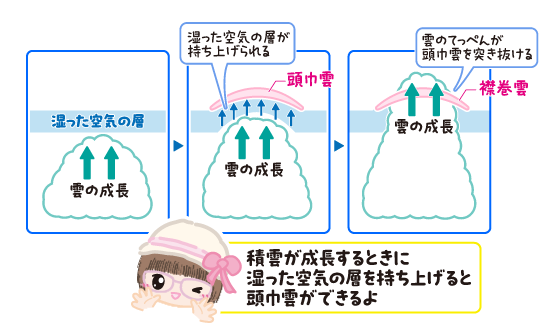

頭巾雲は、上空に「湿った空気の層」があり、

そこに積雲などの雲のてっぺんが到達したときに発生します。

積雲は上へ上へと成長するため、

「湿った空気の層」に到達すると、

雲のてっぺんがその「湿った空気の層」を

上に向かって押し上げる形となります。

空気は持ち上げられる(=上昇)と膨らんで冷たくなるため、

空気中に含まれていた水蒸気が小さな水の粒となって現れます。

空気が湿っていると、少し持ち上げられただけで

すぐに水の粒ができはじめ、やがて雲として目に見えるようになります。

このとき雲ができるのは積雲が持ち上げた部分だけなので、

積雲のてっぺんに頭巾をかぶせたような形の雲ができるのです。

積雲がさらに成長すると、雲のてっぺんが

できた頭巾雲を突き抜けていきます。

こうなると、頭巾というよりは襟巻のように見えるため、

襟巻雲と呼ばれることがあります。

国際雲図帳における分類では、襟巻雲も頭巾雲の一型として扱います。

|

|

各雲形ごとの説明 各雲形ごとの説明

積雲の頭巾雲(Cumulus pileus:Cu pil) 積雲の頭巾雲(Cumulus pileus:Cu pil)

積雲のてっぺんに、菅笠や頭巾をかぶせたような、

あるいは布をかぶせたような雲が現れた状態です。

積雲本体に接していることもあれば、

少し離れた位置にできることもあります。

|

頭巾雲は形の変化が早くてすぐに消えちゃうから、

ベストショットを撮るのがなかなか難しいよ! |

|

積乱雲の頭巾雲(Cumulonimbus pileus:Cb pil) 積乱雲の頭巾雲(Cumulonimbus pileus:Cb pil)

積乱雲の雲のてっぺんにも、積雲と同様の頭巾雲ができることがあります。

ただ、積乱雲の場合、すでに雲のてっぺんが頭打ちになっていることが多く、

積雲に比べると頭巾雲はできにくいかもしれません。

|